中国电影市场由于其特殊的政治、文化环境,存在着一系列禁播的作品。这些电影因内容敏感、题材争议或与官方价值观背离,而未能在公众视野中正常上映。本文将揭秘中国十大禁播电影,探讨其背后的禁忌与争议,展现这些作品为何屡遭封杀以及其所引发的社会反思。

首先要提及的便是《青春》、《大阅兵》和《艳遇》等在国内广受争议的影片。这些作品以敏感题材或具有颠覆性的内容,触碰了官方审查的底线。例如,《青春》涉及的年轻人叛逆与自我探索被视为对传统价值观的挑战,虽然在海外受到好评,但在中国大陆却未能正式上映。它反映了青年一代渴望自由,但也引起官方对青年思想自由的警惕。

另一部备受关注的是《奔跑吧,兄弟:爱情故事》。这部影片因涉及到反政府或政治敏感内容,从创作到上映历经波折。中国的电影审查非常严格,任何涉及颠覆国家政权、挑战体制的内容都被列入禁播名单。此类影片的禁播不仅反映了政治敏感度,也彰显了文化引导的导向作用,旨在维护社会稳定与国家安全。

《真相》和《破坏者》也是引发争议的禁播电影。前者以探讨腐败与人性黑暗为主题,揭示了权力背后的阴暗面,挑战了官方对于正面形象的塑造。后者 focuses on urban chaos and dissenting voices,强调社会不公与制度缺陷,引起了当局对社会动荡的担忧。这些电影的禁播,体现了官方对“意识形态安全”的高度重视,试图通过严格审查维护社会稳定。

除了政治敏感内容外,一些电影涉及宗教、性别和文化多样性,也成为禁播对象。例如,《午夜天鹅》探讨同性恋题材,触及传统观念中的禁区,被视为挑战道德底线。又如《佛光普照》关于宗教的敏感描写,可能被认为扰乱宗教和谐,故而未获通过。这些作品的禁播反映了中国在多元文化表达上的审慎态度,也引发国际社会关于言论自由的关注与讨论。

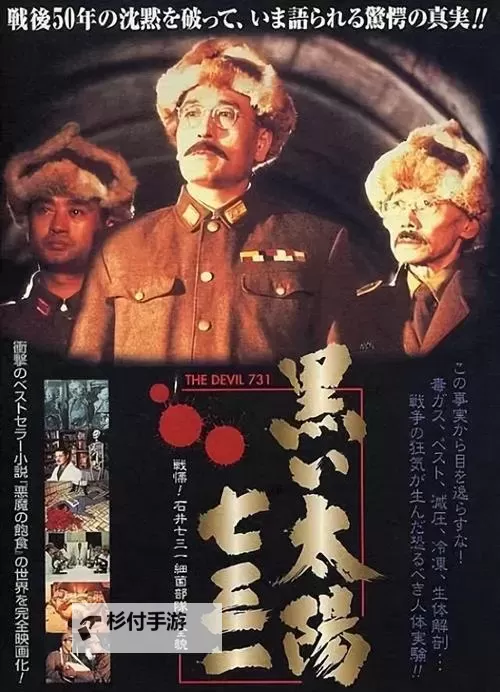

此外,一些电影因涉及历史事件或人物,引起政府的不满。比如,《天安门前的黑夜》以敏感史实为题材,揭露官方难以承认的历史真相,因而被列入禁映范围。此外,《二十岁的天空》描述的意外事件和社会问题,也被认为可能引发公众不安,导致其未能在主流渠道上映。这些电影的遭禁,既体现了历史记忆的敏感度,也反映了官方对历史叙述的控制需求。

值得注意的是,虽然这些影片大多未能正式上映,但许多在海外或非法途径流传,激起了广泛的讨论。它们成为中国社会中关于自由、表达和政治的隐形话题。电影作为艺术形式的特性,使其成为表达社会疑问和挑战的媒介。而禁播的背后,是政治审查与文化导向之间的复杂关系,这也引发了公众对表达自由的思考和呼唤。

总之,中国十大禁播电影不仅是对某些敏感内容的屏蔽,更是反映了一个国家在传统与现代、自由与控制之间博弈的缩影。这些电影在不同层面激起争议,既揭示了社会的部分痛点,也激发了对言论自由和文化多样性的关注。未来,随着社会的不断变迁,或许会有更多的声音得到表达与尊重,但禁忌与争议的阴影仍将在中国电影的历史长河中留下深刻的印记。