银幕边界的回响像一道隐形的门槛,投在影院走廊与售票口之间。灯光熄灭前,影迷把白天的身份与夜晚的期待叠在一起,成为即将进入的角色。把18岁以下观众排除在外的规定,好似对城市道德的一次标定,既旨在保护,也无意间放大了青春的神秘感。声画的边缘因此变得敏感起来,成年与未成年之间的距离被放大成一条明显的划线。

影院成了社会情绪的放映室,规章像放映机的齿轮,默默转动。支持者强调安全,担心暴力、露骨的镜头让未成年人心智被扭曲;反对者则把这个规定解读成对表达自由的抹杀,质疑审查是否过于保守。票价、排片、档期的每一个决定都在叙述同一个问题:谁来定义界线,谁来承受界线带来的代价。

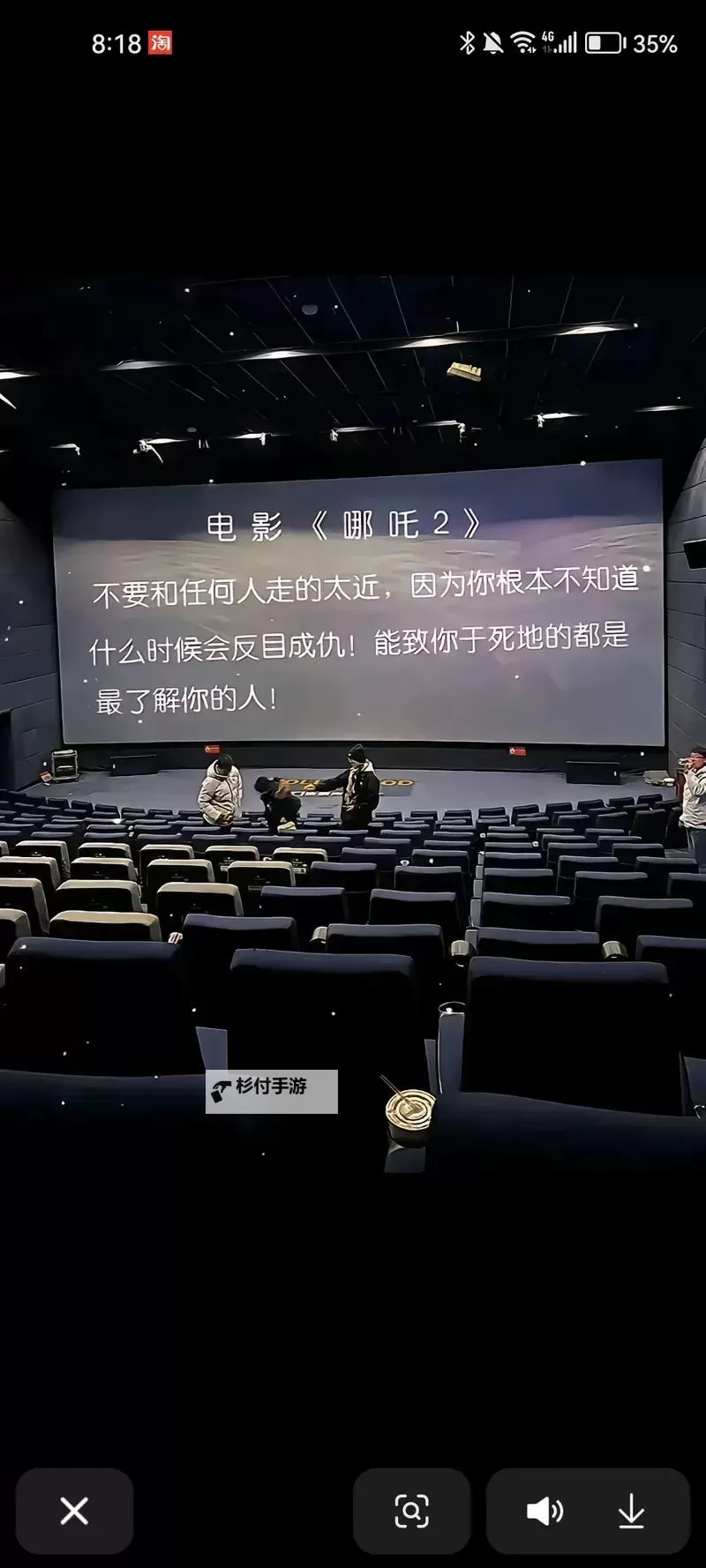

镜头的语言越是强烈,越容易触及童年的记忆与社会的焦虑。某些影片的独白可能暴露成长的痛苦,某些镜头的暴力画面像火星落下,导致家庭对影院的体验变成两难。于是规训成为市场逻辑的外壳,电影院的吸引力在于能否承载更激烈的叙事,而这恰恰需要盾牌般的守卫来稳住观众的心跳。

时代镜像多层次地反照人心与制度。家长从屏幕前搬到银幕前的角色本就复杂,所谓保护的背后常有监管的影子;创作者为了避免触及底线,往往选择抑制某些主题的呈现,或用隐喻替代直白。观众的记忆被分成两段:进门的期待与离开后的沉思;而影厅的暗光也像社会的夜色,包裹着对自由的迟疑。

当下的电影生态倚重多元化的传播渠道,禁令的声响仍能在讨论中回放,成为理解过去的线索。边界未必会永久固定,公共话语的碰撞使其继续被重新定义。银幕的回声提醒我们:规则若只为安定而设,便会错失震动心灵的映照;而若愿意触及边界,便能在不同声音之间听见时代的脉搏。