在现代社会,疼痛已经成为困扰许多人的常见健康问题。无论是由于运动损伤、慢性疾病,还是其他原因引起的身体不适,疼痛都严重影响着我们的日常生活和心理状态。特别是在男女不同的生理差异背景下,疼痛的体验、管理和应对策略也存在一定的差异。因此,男女一起探讨疼痛的机制及其应对方法,不仅能够增进彼此的理解,也有助于实现更科学的疼痛管理方案。

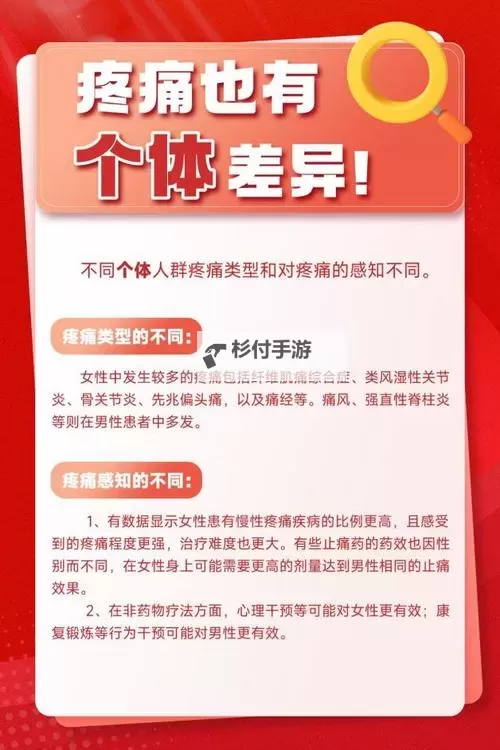

首先,理解疼痛的基本机制是有效应对的前提。疼痛是一种复杂的主观感觉,涉及到神经系统、免疫系统及心理因素的相互作用。当身体受伤或有疾病时,感受器将疼痛信号传递到中枢神经系统,大脑最终产生疼痛的感知。这一过程受多种因素影响,包括遗传、荷尔蒙水平、情绪状态等,这些因素在男女之间存在差异。例如,研究表明,女性的疼痛敏感性通常高于男性,部分原因在于雌激素的调节作用会增强疼痛感受器的敏感性。

在疼痛体验方面,男女的差异不仅仅体现在敏感程度上,还表现在疼痛的性质和心理反应上。女性在面对疼痛时,往往表现出更高的情绪反应,更容易出现焦虑和抑郁,而男性则可能更倾向于压抑疼痛感。这些差异影响着疼痛的应对策略。理解这些不同,有助于为每个人制定个性化的疼痛管理方案。

疼痛管理的第一步是正确评估疼痛类型和程度。医生通常会结合主观描述和客观检查,确定疼痛的性质(如刺痛、钝痛、灼热感等)和持续时间。对于男女患者,除了常规评估外,还应考虑荷尔蒙变化、心理状态等特殊因素。例如,女性在月经期、孕期会经历激素水平的剧烈变化,可能导致疼痛感的加剧或缓解。

在日常生活中,不同的应对策略可以帮助缓解疼痛。对于轻度疼痛,休息、冷热敷、合理运动和放松技巧都具有一定的辅助作用。热敷有助于放松肌肉,促进血液循环,而冷敷则可以减缓炎症和肿胀。在心理层面,冥想、深呼吸和心理疏导可以缓解疼痛带来的焦虑和压力。值得注意的是,性别在选择应对策略时起到的作用不容忽视。比如,女性可能更倾向于寻求社交支持或心理辅导,而男性则可能更偏向于依赖药物或物理治疗。

药物治疗是疼痛管理中常见的手段。常用的药物包括非甾体抗炎药(NSAIDs)、阿片类药物、抗抑郁药等。男女在药物的代谢和反应上可能存在差异,医生在处方时应考虑这一点。例如,女性对某些药物的副作用可能更为敏感。此外,长期使用药物需注意依赖性和副作用问题,建议结合非药物疗法,形成多元化的综合管理方案。

除了药物和物理治疗,心理干预在疼痛管理中的作用日益受到重视。认知行为疗法(CBT)帮助患者调整对疼痛的认知反应,减少焦虑和抑郁,提高生活质量。性别因素会影响患者对治疗的接受度和应对方式,为此,医生应根据个体差异,制定个性化的心理支持计划。

除了专业的医疗措施,日常生活中的自我调节也极为重要。例如,合理调整生活作息,避免过度劳累;均衡饮食,补充抗炎和抗氧化的营养物质;保持积极的心态,避免负面情绪的积累。此外,适当参与群体活动或社交,有助于减轻疼痛带来的孤独感和无助感。男女在社交习惯和情感表达方面可能有所不同,理解并尊重彼此的差异,有助于提供更有效的支持和陪伴。

总之,疼痛管理是一个多方面、多层次的系统工程。男女差异的存在要求我们在认识和应对疼痛时,采取更个性化的策略。通过科学的评估、合理的治疗、多元的应对策略,以及充分的心理支持,可以显著改善疼痛患者的生活品质。社会主义现代化进程中,重视性别差异、推动个体化医疗,将有助于实现更全面、更人性化的健康管理目标。

未来,随着科技的发展和医学研究的深入,疼痛管理的手段将更加精准和多样化。比如,基因检测、神经调控技术、虚拟现实等新兴技术,有望为男女不同的疼痛体验提供更有效的解决方案。同时,公众教育也应加强,让更多人了解疼痛的机制和应对之道,从而在疾病早期就能采取有效措施,减少疼痛带来的痛苦与影响。唯有如此,我们才能共同迈向一个无痛、更健康的未来。