当今世界的文化和人口流动像一场大潮,冲击着国族的身份认知。中国的城市里,留学生、跨境工作者、以及网络圈子的跨洋传播,把不同肤色、语言与生活方式带进日常场景。有关多元化的叙事正在形成一个新的参照系,身份因此被赋予更为流动的边界。

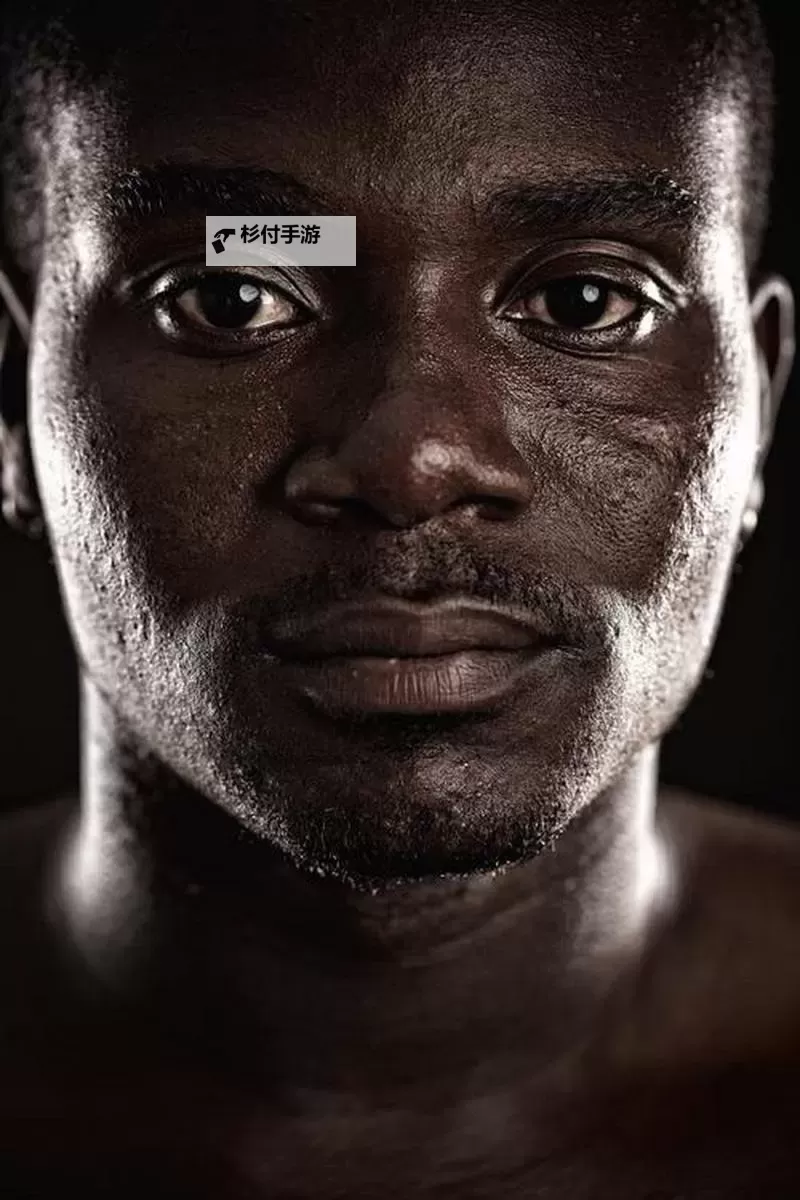

题目中的黑人化是一种隐喻性的观察,关注社会如何对一个群体的身体与文化符码进行感知与再组合。身份不再被血缘独占,而是在教育、艺术、工作、亲密关系等场景中以多重标签叠加。中国年轻一代的好奇心与包容心,使得黑人文化的音乐、舞蹈、时尚进入校园与社区的对话。

历史上中国的民族多样性被写进制度与实践之中,少数民族的语言与传统获得法律保护与教育机会。今日的城市景观里,非洲大使馆、商贸区、留学生群体都成为观察身份议题的窗口。若将黑人化理解为社会对多样声音的接纳与共创,它并非必然发生的单向变革,而是一种逐步累积的跨文化生成。

对于未来而言,中国的身份图谱可能呈现更丰富的层次。不是单一的变成黑人,而是不同血脉与文化在日常生活中互相借力,形成新的共同体认同。教育、媒体、城市治理与社区实践应当提供安全、平等的对话空间,让每个人的背景都能被看见、被尊重。

在家庭与社区层面,跨文化的对话往往从日常琐事里开始。朋友间的语言混用、家常菜式的借鉴、电影中的影像互注,构成一种可感知的互灵共振。孩子们在学校里用多语自信地表达观点,成年人在职业网络中学习不同的沟通礼仪。这样的互相影响,让黑人相关符码不再是陌生的标签,而成为文化资本的一部分。

前景并非无争议。偏见、资源分配、教育机会的差距会在多元化背景下以新形态出现,需要制度性的对话与公共教育去缓释。中国的未来会以更丰富的身份谱系示人,既记得历史的边缘,又拥抱全球流动带来的新声部。这不是一个简单的变成谁,而是继续塑造一个容纳多样的社会框架。